Deutschland steckt inmitten eines umwälzenden Transformationsprozesses, der gemeinhin als twin transition beschrieben wird – als eine zeitgleich induzierte Veränderung hin zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Diese Transformation kann nur durch eine kontinuierlich hohe Dynamik von Innovationen bewältigt werden, die sowohl technologischer als auch gesellschaftlicher Art sind. Aus diesem Grund wird die Leistungsfähigkeit des deutschen Innovationssystems zu einer der entscheidenden Zukunftsfragen für unser Land – eingebettet in einen wachsenden internationalen Wettbewerb um Innovations- und Fachkräfte.

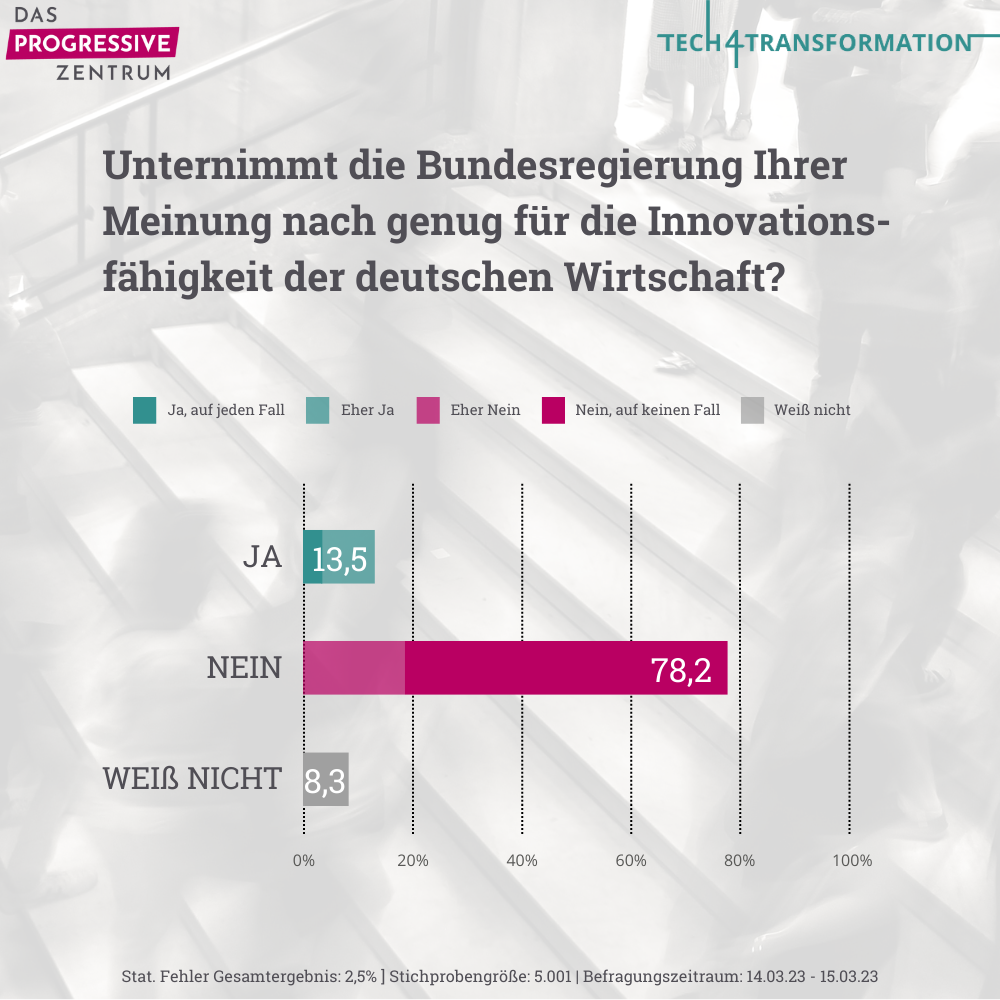

Die Bevölkerung spürt, dass Deutschland sich bewegen muss. Im Rahmen einer aktuellen repräsentativen Civey-Umfrage für Das Progressive Zentrum gaben erstaunliche 38 Prozent der Deutschen China als das innovationsstärkste Land weltweit an, gefolgt von den USA mit 30 Prozent. Die EU lag im Vergleich dieser drei Wirtschaftsmächte mit 13 Prozent auf dem letzten Platz.

Die Politik hat diese Warnsignale erkannt. Am Dienstag tagt mit dem Forschungsgipfel ein Gremium, das sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie wir die Innovationskraft Deutschlands steigern können. Das Grundproblem der deutschen Innovationspolitik besteht darin, dass es zwar viele Einzelaktivitäten, aber bislang keine Gesamtstrategie für Innovation gibt, die all die unterschiedlichen Stränge bündelt und in ein konsistentes Ganzes überführt.

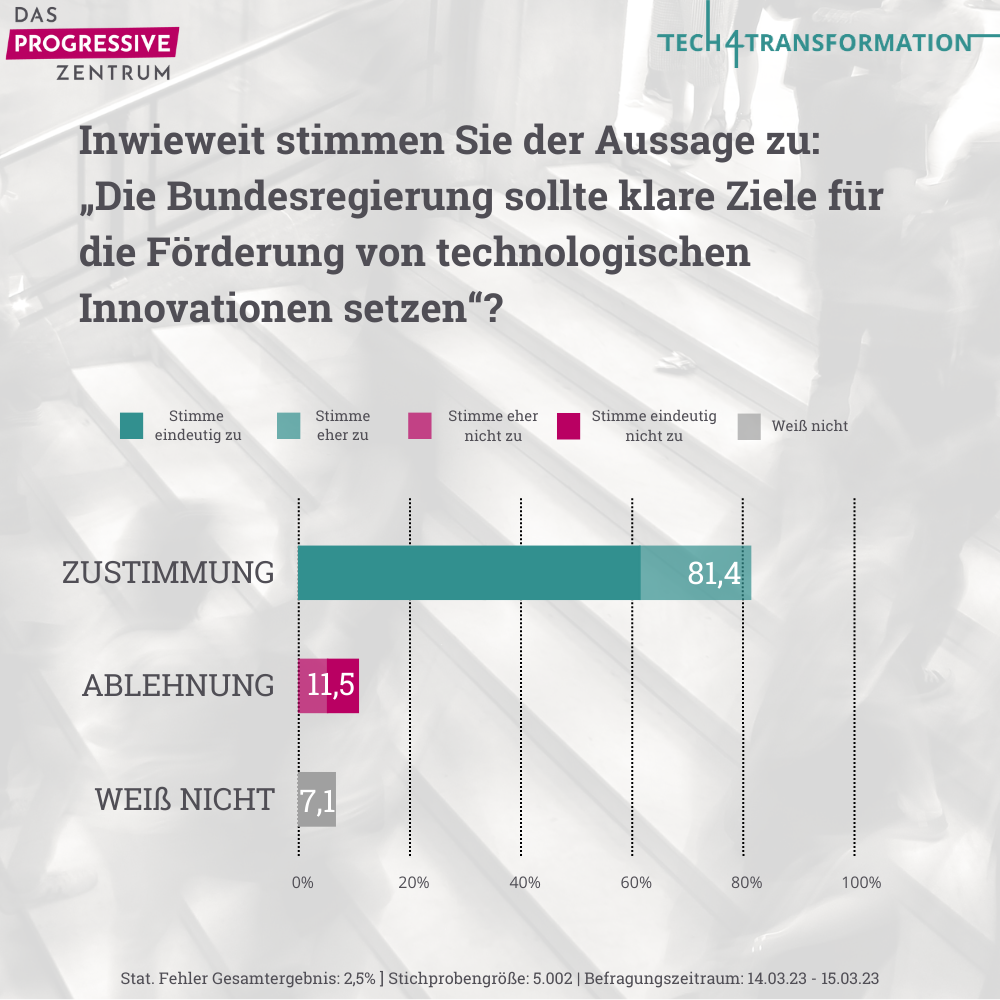

Das Ressortprinzip führt dazu, dass die aktuelle Bundesregierung schon drei Innovationsstrategien vorgelegt hat – die Start-Up-Strategie (BMWK), die Digitalstrategie (BMDV) und die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation (BMBF) – ohne sie jedoch miteinander zu verknüpfen. Die Zukunftsstrategie Forschung und Innovation verfolgt den richtigen Ansatz einer missionsorientierten Innovationspolitik. Diese Missionen sind jedoch ausgesprochen zaghaft formuliert und nicht konsequent operationalisiert.

Repräsentative Umfrage: Deutsche halten China für den innovativsten Wirtschaftsstandort

Umfrage anlässlich der neuen Studie „Innovation als Schlüssel zur gerechten Transformation“

Deutschland kann von anderen Ländern lernen, wie man eine tragfähige und aktivierende Innovationspolitik gestaltet. Dazu braucht man sich nicht an die wirtschaftlich dominanten Länder China und USA zu orientieren, deren Innovationsökosysteme sich stark von Europa unterscheiden. Hilfreicher ist ein Blick in die Niederlande oder auch Schweden. Sie sind in den weltweiten Rankings unter den TOP 10, wenn es um Innovationsstärke geht. Was machen diese Länder besser?

Sie schaffen einen möglichst verlässlichen Rahmen in der Innovationspolitik, der eine übergreifende Orientierung ermöglicht. Dieser Rahmen wird dort mittlerweile durchgängig mit Hilfe von Missionen erreicht, die auf die gesellschaftlichen und ökonomischen Herausforderungen des jeweiligen Landes zugeschnitten sind. Die Missionen werden mit konkreten Zielen, Maßnahmen und einer finanziellen Ausstattung unterlegt. In den Niederlanden hat man Top-Sektoren definiert. In Schweden wird das Missionsmanagement von der Innovationsagentur VINNOVA wahrgenommen. Sie ist besonders erfolgreich, weil sie erfahrene Mitarbeiter:innen aus unterschiedlichen Bereichen des Innovationsystems langfristig an sich bindet und sich möglichst eng mit Innovationsökosystemen in den einzelnen Regionen des Landes vernetzt. Entscheidend ist aber, dass in ihrem Mandat eine größtmögliche Unabhängigkeit vom politischen Tagesgeschäft verankert ist und ihre Arbeit ressortübergreifend ausgerichtet wird.

Eine ähnliche Ausrichtung empfehlen wir auch der deutschen Innovationspolitik. Die Bundesregierung sollte drei Schritte tun: Erstens, die missionsorientierte Innovationspolitik, die mit der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation skizziert worden ist, konsequent ausbuchstabieren und mit einem konkreten Pilotprojekt starten. Die Circular Economy wäre dazu ein gutes Anwendungsfeld. Zweitens braucht die Bundesregierung einen Zuständigen für Innovation, der z.B. in der Form eines oder einer Sonderbeauftragten möglichst unabhängig agiert, über ein eigenes Team und ein robustes Mandat und Innovationsbudget verfügt. Drittens sollte die Bundesagentur für Sprunginnovationen (SPRIN-D) als kreatives und disruptives Element in der deutschen Innovationslandschaft deutlich aufgewertet werden. Alle drei Schritte lassen sich noch in dieser Legislatur umsetzen und könnten die hinlänglich identifizierten Defizite zumindest in Teilen ausgleichen.

Dieser Text ist in leicht gekürzter Fassung auch als Gastbeitrag in der Wirtschaftswoche erschienen.