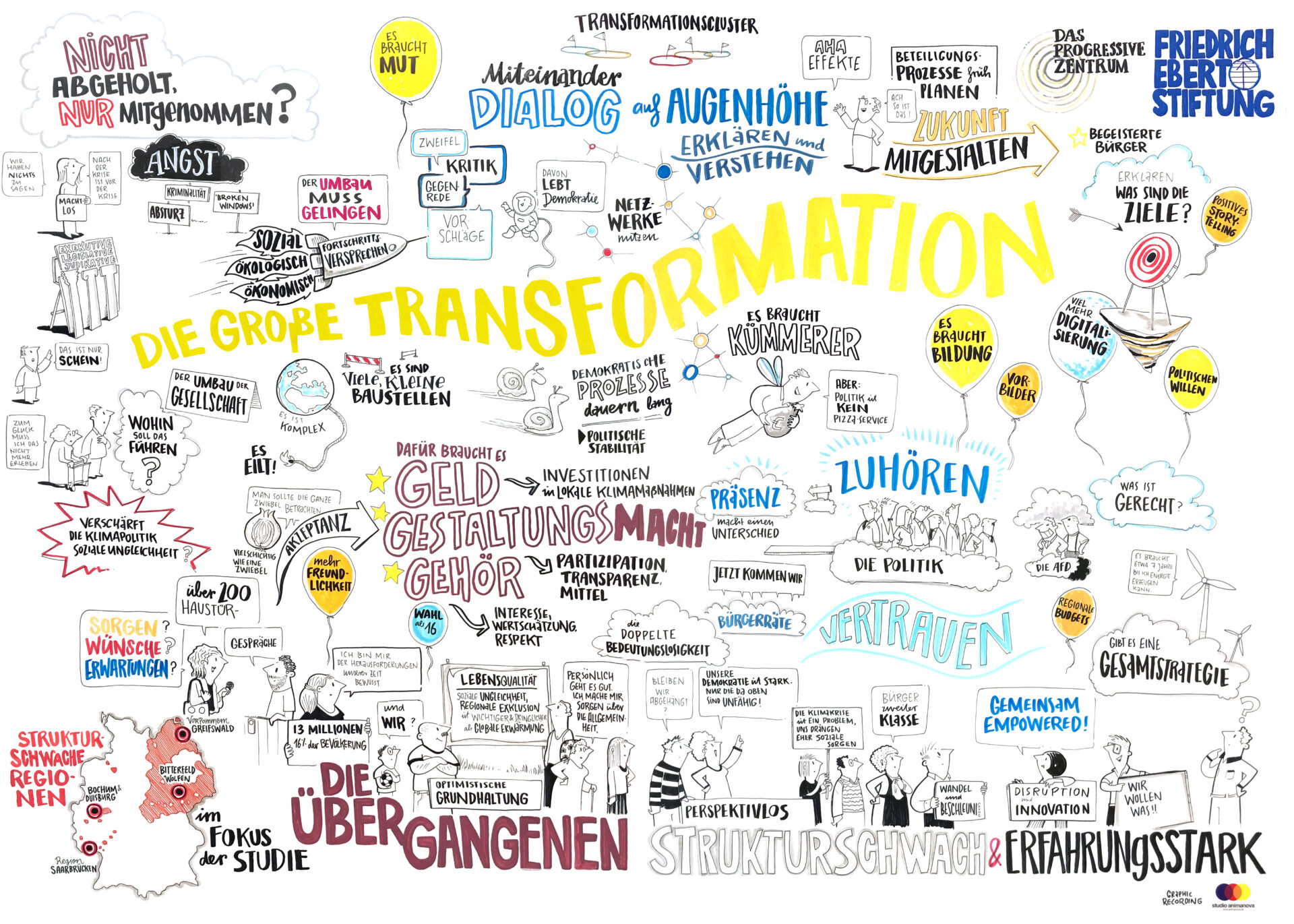

Die Zukunftserwartungen von Menschen in strukturschwachen Regionen haben Progressives Zentrum und Friedrich-Ebert-Stiftung in einer Studie mit qualitativer Detailtiefe erforscht. Nun haben Politik und Wissenschaft die Ergebnisse diskutiert.

Dreckig, arm, Rockerkriege, Love-Parade-Katastrophe: Beim Gedanken an Duisburg als eine strukturschwache Region könnten das mögliche Assoziationen sein. Bärbel Bas kennt diese Klischees über die Stadt im Ruhrgebiet. Denn es ist die Heimat der SPD-Bundestagspräsidentin. Die gewaltigen Umbrüche in der Region, die bei vielen Menschen negativ konnotierte Bilder hervorrufen, wecken bei ihr jedoch eher Gedanken an Potenziale und Chancen. “Duisburg war immer wieder im Wandel, musste sich immer wieder neu erfinden”, sagt die Politikerin. Die Menschen dort hätten aus negativen Erfahrungen gelernt, würden “nicht lange auf andere warten, sondern selbst in die Offensive gehen und Ideen entwickeln”. Die Menschen dort seien erfahrungsstark, so Bas. Es habe immer wieder Rückschläge gegeben. “Sie haben aber immer daran geglaubt, dass es weitergeht und nie aufgegeben.” Es geht um Strukturschwäche und Erfahrungsstärke, so lautet auch der Untertitel der Studie.

SPD-Bundestagspräsidentin Bas war am Montagabend zu Gast bei der Diskussion um die Studie “Die Übergangenen”, die gemeinsam vom Progressiven Zentrum und der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) veröffentlicht wurde. Rund 200 Gäste kamen zu der Veranstaltung bei der FES. Der Stiftungsvorsitzende und ehemalige SPD-Chef Martin Schulz sagte zur Begrüßung, die Studie zeige, dass für viele Menschen “nicht globale Herausforderungen, sondern sehr spezifische soziale Nöte im Vordergrund” stünden. “Wenn wir Menschen mit voller Rückendeckung gewinnen wollen, werden wir uns um das Thema soziale Gerechtigkeit kümmern müssen”, so Schulz “Wer unter sozialem Druck leben muss, für den sind das die großen Herausforderungen.”

“Wir müssen eine positive Erzählung bieten”

In vier strukturschwachen Regionen Deutschlands hatten Interviewer:innen des Progressiven Zentrums und der FES in mehr als 200 Haustürgesprächen die Menschen gefragt, welche Herausforderungen sie für das Land, ihre Region und sich persönlich sehen.

“Wir wollten den Leuten nicht in den Mund legen, worüber wir sprechen. Sondern die Leute sollten bestimmen, was sie thematisieren”, sagt Co-Autor Tom Mannewitz zum offenen Aufbau der Untersuchung. Die drei Kernergebnisse fasste Co-Autorin Paulina Fröhlich so zusammen. Erstens: “Die Klimakrise ist ein Problem, aber uns drängen hier soziale Nöte.”

Zweitens: “Ich bange nicht um meine Zukunft, aber um die meiner Region.” Mehr als die Hälfte der Befragten fürchte nicht nur, dass ihre Region abgehängt sei, sondern abgehängt bleibe. Drittens: “Unsere Demokratie ist stark, aber die da oben sind alle unfähig.” Viele Befragte vermissen Parteien und Politiker:innen, die sich wirklich kümmern. Die Präsenz von politisch Verantwortlichen vor Ort wird vermisst, vor allem außerhalb des Wahlkampfs.

In der Diskussion, im Anschluss an die Studienvorstellung, ging es vor allem um drei Themen: den Begriff der Transformation, CO2-Preise und deren Ausgleich für einkommensschwache Haushalte und die politische Beteiligung in Form von Bürgerräten. Moderiert von “Zeit”-Journalistin Anna Mayr diskutierten auf dem Podium die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Josephine Ortleb, deren Wahlkreis im Saarland eine der strukturschwachen Umfrageregionen war, die Generalsekretärin des Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, Brigitte Knopf und der Staatssekretär im sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, Gerd Lippold.

Dem Begriff der Transformation, der im Zusammenhang mit dem Anpassungsdruck in strukturschwachen Regionen immer wieder verwendet wird, konnten die Gäste nur wenig abgewinnen. “In meinem Wahlkreis könnten ganz wenige das greifen, was Transformation heißt”, berichtet etwa SPD-Politikerin Ortleb. Vielen Menschen in der Region ginge es um ganz lebensnahe Dinge: einen gut bezahlten Arbeitsplatz, eine sichere Zukunft für ihre Kinder. Es sei gefährlich, so Ortleb, wenn die Transformation vor allem persönlichen Verzicht bedeute. “Wir müssen den Menschen klar machen, was der positive Effekt für sie ist.” Auch die Klimaforscherin Brigitte Knopf ist überzeugt, dass Klimapolitik nur funktioniere, wenn sich alle daran beteiligen und das sei mit diesem Begriff schwierig. “Wir müssen eine positive Erzählung bieten. Der Begriff Große Transformation schreckt eher ab.”

“Viel besser als Ordnungspolitik, die den Menschen etwas verbietet”

Um die Klimaschutzziele einzuhalten, sprach sich Knopf in der Diskussion für einen hohen CO2-Preis aus und dafür, einkommensschwache Haushalte über ein Klimageld auszugleichen. Ein Vorschlag, den auch die Autor:innen der Studie machen. Wer finanziell schwächer sei, habe zumeist ohnehin einen kleinen CO2-Fußabdruck, seltener Autos, kleinere Wohnungen. Auch der sächsische Staatssekretär Gerd Lippold mag die Idee. “Wenn sich klimagerechtes Verhalten für den Einzelnen rechnet, ist das viel besser als Ordnungspolitik, die den Menschen etwas verbietet.” So entstehe eine gerechte Transformation, weil die Verteilungsgerechtigkeit gefördert werde.

Knopf führt aus, dass so zumindest eine Dimension des Abgehängtseins in strukturschwachen Regionen bekämpft werde. Eine der zentralen Erkenntnisse der Untersuchung ist, dass sich die Menschen in strukturschwachen Regionen nicht bloß materiell abgehängt fühlen – etwa durch hohe Arbeitslosigkeit, geringe Einkommen, sozioökonomische Härten, schlechte Infrastruktur. Hinzu kommt noch das Gefühl, im gesellschaftlichen und politischen Diskurs unterrepräsentiert zu sein. Einigkeit herrscht auf dem Podium darüber, dass dieses Gefühl nicht nur mit finanziellen Leistungen wie einem Klimageld ausgeglichen werden kann.

Ein weiterer Vorschlag, den die Studienautor:innen der Politik machen ist die Einrichtung von Bürgerräten, um die Beteiligung an politischen Prozessen zu erhöhen. Staatssekretär Lippold weiß von positiven Erfahrungen in Sachsen zu berichten. Per Losverfahren wurden dort für die Umsetzung der Coronapolitik Räte zusammengestellt. “Die Ergebnisse kann man als echte Politikberatung gelten lassen.” SPD-Politikerin Ortleb mahnt in dem Zusammenhang aber an, dass es nicht zu lange dauern dürfe, bis Wünsche umgesetzt werden. “Es dürfen nicht Jahre vergehen. Das ist ganz entscheidend.” Und Wissenschaftlerin Knopf fordert, dass man den Bürgerinnen und Bürgern vorab klar machen müsse, “was sie von diesen Räten erwarten können, was die Politik daraus macht.”

Zu diskutieren, was die Politik aus den Ergebnissen der Studie macht, war auch das zentrale Anliegen dieser Veranstaltung. Das Progressive Zentrum und die Friedrich-Ebert-Stiftung wollten einen Schritt dahin gehen, dass die Bedürfnisse und Wünsche von Menschen aus strukturschwachen Regionen im politischen Raum gebührend Gehör finden. Dass bei dem Gedanken an Duisburg eben nicht dreckig und arm in den Sinn kommt, sondern erfahrungsstark. Wenn die Große Transformation gelingen soll, dann nur, wenn aus Betroffenen Gestalter:innen des Wandels werden. Anders gesagt, wenn aus Übergangenen Beteiligte werden.